「CFDは上がる銘柄を買うもの」と思っていませんか? そんな常識をくつがえす異色の銘柄が「米国VI(VIX指数)」です。

実はこの商品、“売りから入って放っておくだけで利益が出る”という、他にはない構造を持っています。 仕組みを理解すれば、業者すら悲鳴を上げるその理由が見えてくるはず──。

この記事では、米国VIのCFDがなぜ投資家に有利なのか、そして業者側にとっての悩みのタネになっている裏事情まで、わかりやすく解説します。

米国VI(VIX)ってなに?簡単におさらい

「VIX(恐怖指数)」とは、S&P500のオプション価格から算出される今後のボラティリティ予想です。株式市場が不安定なときほど数値が上がり、逆に平穏な相場では低くなります。

よくニュースで「恐怖指数が急騰」と言われるのは、まさにこのVIXのこと。株式市場の“空気”を表す温度計のような指標です。

CFDで取引できる米国VIとは?

国内の一部のCFD業者(GMOクリック証券、GMO外貨など)では、このVIXをもとにした「米国VI」という商品が提供されています。これはVIX先物に連動する価格をもとにしたCFD(差金決済取引)で、株価指数と同様に、買い・売りのどちらからでも取引が可能です。

最大の特徴は、「売りから入ることが基本戦略」とされる点。

多くのCFD銘柄が上昇を狙うロング中心の取引になるなかで、米国VIは「売ることで利益を狙う」少数派の存在です。

米国VIは“売りが基本”の珍しいCFD

米国VIは、多くのCFD銘柄と違い、売りから入るのが基本戦略とされる珍しい存在です。

その理由は、VIX先物の価格の構造にあります。

🧠 ポイントは「順鞘(コンタンゴ)」という状態

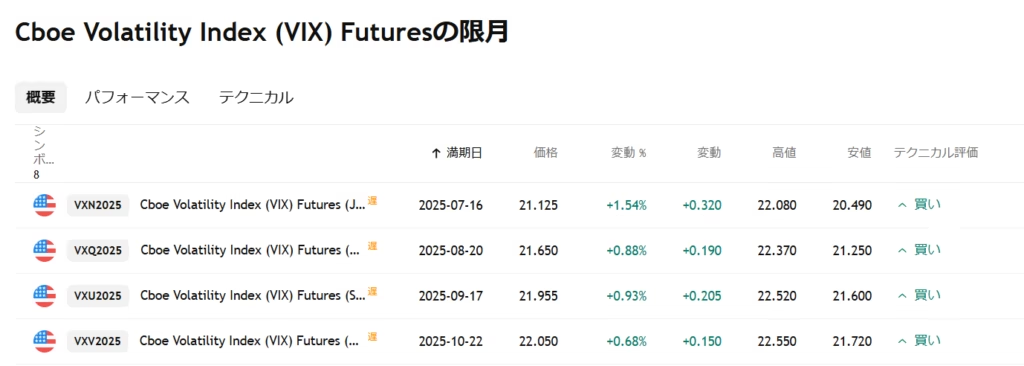

VIX先物は通常、将来の価格が今の価格よりも高くなるという「順鞘(コンタンゴ)」という状態になっています。たとえば、現物VIXが21のとき、1カ月後の先物価格が21.125、2カ月後が21.65といった形です。

この構造は、投資家が「将来の不安」に備えて“保険料”を支払うイメージ。VIX先物にはその保険料が価格に上乗せされているのです。

ただし、時間が経過すると先物は現実のVIXに近づいていきます。結果として、先物価格は下落方向に動きやすく、値段が下がりやすい構造を持っています。

CFDではこの価格の差を「価格調整額」として定期的に反映してくれます。つまり、売りポジションを持っていると、何もしていなくても“価格が下がった分の利益”が積み上がる仕組みになっているのです。

→ 価格調整額の仕組みについて詳しくは 「CFD取引のコストまとめ」 でも解説しています。

📌 これが、米国VI CFDが“売るだけで勝てる”ことが多い本当の理由です。

他にはなかなかない“売り目線で戦える”銘柄なんです。

📉 実際に、VIX連動ETFのチャートを見てみましょう。

ご覧の通り、VIX関連ETFは長期的に見ると、構造的に右肩下がりになります。

これは先物価格が常に“将来高く、後で安くなる”流れになっている=コンタンゴ構造が原因です。

CFDで取引する米国VIも、この先物価格の性質を反映しており、売り手に有利な構造ができあがっているわけです。

実は、業者泣かせのCFD商品

このように、投資家にとっては“売り放置で利益”が期待できる米国VIですが、業者側にとっては非常に扱いにくい商品でもあります。

なぜなら、投資家のポジションが「売り」に偏りすぎると、業者側は自社リスクを回避するために、VIX先物市場でカバー取引を行う必要があります。

しかしVIX先物は証拠金が高く、流動性も限定的。急騰時には証拠金要求が一気に増え、業者の負担が跳ね上がります。

その結果、「ショート規制(売り建て制限)」が頻繁に実施されるという実情があります。これは、業者がカバーしきれないリスクを抑えるための措置であり、逆説的に言えば“投資家が勝ち易い”証拠でもあります。

業者泣かせ=投資家に有利という、ちょっと歪な構造のCFDなのです。

注意点とリスク管理:逆噴射のリスクと規制

「売るだけで勝てる」ように見える米国VIですが、当然ながらリスクも存在します。

最大のリスクは、相場の急変時にVIXが一気に跳ね上がること。

たとえば2020年のコロナショックでは、VIXが一晩で2倍以上に跳ね上がり、売りポジションは一気にロスカットに追い込まれました。

そのため、過度なポジションを持たず、余裕のある証拠金管理が必須です。

→ ロスカット回避のコツについては、こちらの 「ロスカットされたくない人へ」 も参考にしてください。

実際に米国VIを取引するには?

米国VIは、GMOクリック証券とGMO外貨のみで取り扱いがあります。

どちらも「米国VI」という名前で表示されています。

ただし、両社ともに米国VIの売り建玉上限は100枚までと低く設定されています。本気で売りたい場合は、両社ともに口座を開くことをお勧めします。

→ GMOクリック証券については 「GMOクリック証券とIG証券を徹底比較」

→ GMO外貨については 「GMO外貨のCFDは微妙…と思いきや」

まとめ:米国VIは“仕組みで勝てる”数少ないCFD

米国VIは、VIX先物の順鞘構造とCFDの価格調整メカニズムを活用することで、“売ることで勝ちやすい”珍しい銘柄です。

もちろん、リスクも大きいため、仕組みをしっかり理解した上で、リスク管理を怠らずに運用する必要があります。

構造で勝ち、メンタルで負けない。そんな投資ができれば、米国VIは「放置で勝てる数少ないCFD」として、あなたのポートフォリオに加える価値があるでしょう。

🛠 実際に米国VI(VIX指数)をCFDで取引する方法や操作手順については、

以下のブログがとても詳しく解説されています👇

CFD投資のススメ

とても丁寧に図解されていて、これから実際に取引してみたい方には参考になるはずです。

コメント