「スワップ投資=高金利通貨を買えば儲かる」──そんなイメージを持っていませんか?

確かに、メキシコペソやトルコリラなどの高金利通貨はスワップ収益が魅力的です。

しかし実際には、どの通貨を選ぶかで結果は大きく変わります。

同じ高金利でも、為替が乱高下すればスワップ益が吹き飛ぶことも珍しくありません。

近年の研究で注目されているのが、ハンガリーフォリントや人民元といった「ソフトペッグ通貨」。

これは「完全な固定相場ではないが、ある程度ドルやユーロに連動させている通貨」のことです。

本記事では、このソフトペッグ通貨がなぜスワップ投資に有利なのかを解説し、実際に狙い目となる通貨を紹介します。

あわせて読みたい👇

・トルコリラ円は本当にオワコン?スワップ込みリターンで見えた意外な反転

・【年利17%も?】ハンガリーフォリントのスワップが熱い!GMOクリックの狂気のスワップ!

・チェココルナは高スワップと低スプレッドでサクサク回収!ただし、GMOクリックに限る

通貨制度の3つのタイプを知ろう

スワップ投資に取り組むうえで意外と見落とされがちなのが、「その通貨がどのような為替制度を採用しているか」という点です。

為替制度には大きく分けて、フロート制・ハードペッグ制・ソフトペッグ制の3種類があります。

- フロート制(変動相場制)

市場の需給に任せて自由に変動する仕組みです。日本円、米ドル、ユーロなど主要通貨の多くはこの制度に分類されます。

メリットは市場の透明性が高いことですが、為替変動リスクが大きく、スワップ投資では収益のブレが大きくなります。 - ハードペッグ制(固定相場制)

自国通貨をほぼ完全に特定通貨に固定する仕組みです。代表例は香港ドル(HKD)。

為替リスクは極めて小さいものの、同時に金利差はほとんどなく抑え込まれることが多く、スワップ収益の魅力は限定的です。 - ソフトペッグ制(管理変動相場制)

一定の範囲内で通貨当局が為替をコントロールする仕組みです。シンガポールドル(SGD)、人民元(CNY)、トルコリラ(TRY)、ハンガリーフォリント(HUF)などが代表的。チェココルナ(CZK)は微妙ですが、ソフトペッグ寄りのフロート制かもしれません。

為替はある程度動きますが、完全フロートよりは安定しやすく、金利差も活かせる──つまりスワップ投資に向いたバランスの良い制度といえます。

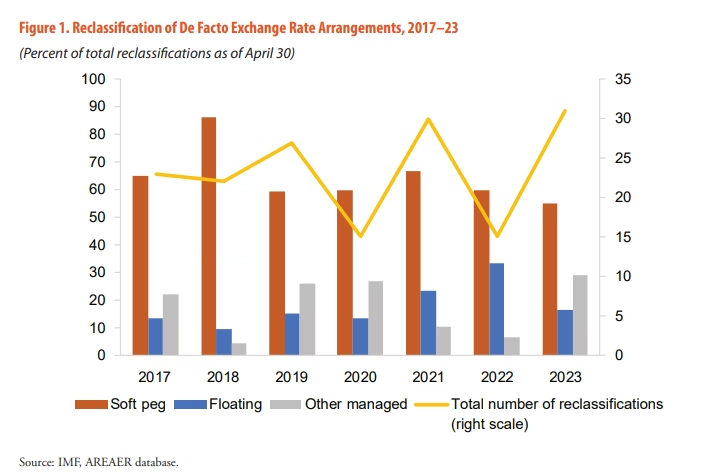

各国は必ずしも、どの制度を採用しているか公表しているわけではありませんし、経済環境によって変えることも多いです。IMFは毎年、各国通貨の制度をレポートで分類しており、これを参照すると整理しやすいようです。

スワップ投資の効率性は数式で理解できる

スワップ投資の「効率性」をシンプルに表すと、次のように考えることができます。

効率性 = 金利差 ÷ 通貨ペアの変動制

つまり、

- 分子の「金利差」が大きいほど有利(スワップ収益が増える)

- 分母の「変動制(ボラティリティ)」が小さいほど有利(為替で損しにくい)

という構造になります。

この観点から各為替制度を整理すると──

- フロート制

為替が自由に動くため、分母(変動制)が大きくなりがち。結果的に効率性は金利差次第。現状ではメキシコペソ円(MXN/JPY)や南アフリカランド円(ZAR/JPY)などが代表的な投資先です。 - ハードペッグ制

分母はほぼゼロに近い(為替は安定)。しかし同時に、分子(=金利差)もゼロ近くに調整されることが多く、うまみは薄い。例外的に米ドル/香港ドル(USD/HKD)のように一時的に金利差が出る局面では狙える可能性があります。 - ソフトペッグ制

分母はゼロではないが比較的小さいため、効率性は高まりやすい。金利差は通貨ペアごとに異なりますが、「そこそこ安定+高金利」の両取りが可能になるのが強みです。

ソフトペッグ通貨の具体例と特徴

では、実際にソフトペッグ通貨にはどんなものがあるのでしょうか。IMFの分類や各国の通貨制度を踏まえると、以下のような通貨が「管理変動制(ソフトペッグ)」に位置づけられます。

- トルコリラ(TRY/USD)

対ドルで緩やかな管理を行っているとされる。政策金利は非常に高く、スワップ収益は大きい一方で、緩やかに減価する傾向がある。 - ハンガリーフォリント(HUF/EUR)

EU加盟国としてユーロに事実上ペッグ気味の運営を続けてきた。為替変動はあるが、ユーロとの結びつきが強く比較的安定。 - チェココルナ(CZK/EUR)

表向きはフロート制だが、ユーロとの為替安定を重視し、事実上ソフトペッグに近い性格を持つ。2010年代には対ユーロで一定のレンジ管理を実施していた時期もある。 - 中国人民元(CNY/USD)

公には「管理フロート」だが、実際には対ドルで一定レンジに誘導されることが多い。人民元バスケット制度を通じてドル依存度を調整している。 - シンガポールドル(SGD/USD, SGD/EUR)

単一通貨ではなく「通貨バスケット」に対して管理される。対ドルや対ユーロで安定的な推移を意識しており、典型的なソフトペッグ通貨の一つ。

上記の通貨ペアが自分の使っているFX業者にない場合があります。

その場合も、TRY/USDならTRY/JPYの買いとUSD/JPYの売りの組み合わせで簡単につくれます。

なぜソフトペッグ通貨が投資家に有利なのか

スワップ投資を考えるとき、多くの人が「どの通貨が一番高金利か」に注目します。

しかし実際には、金利差だけでなく“通貨制度”が投資成果を大きく左右することが、ソフトペッグ通貨の分析から見えてきます。

- フロート制通貨(例:円、ドル、ユーロ、メキシコペソ)

金利差は取りやすいが、為替が自由に大きく動くため、暴落局面ではスワップ収益を簡単に吹き飛ばしてしまう。 - ハードペッグ通貨(例:香港ドル)

為替は安定しているが、金利差も抑え込まれるケースが多く、狙える局面は限定的。 - ソフトペッグ通貨(例:TRY/USD, HUF/EUR, CZK/EUR, CNY/USD, SGD/USD・EUR)

為替は一定の安定性を保ちつつ、金利差が残りやすい。つまり「スワップ益を稼ぎながら、暴落リスクをある程度抑えられる」点が強み。

平均分散法でスワップ投資を最適化する

投資家はさらに一歩進めて、「スワップ収益(=リターン)」と「通貨のボラティリティや相関(=リスク)」を同時に考えることで、より効率的なポートフォリオを組むことができます。

- 期待リターン:各通貨ペアのスワップポイント

- リスク:通貨ペアごとの変動率(標準偏差)

- 相関:通貨ペア同士の動きの似かよい度合い

これを平均分散法(マーコビッツのポートフォリオ理論)に当てはめれば、同じリスクでリターンを最大化する組み合わせを見つけることが可能です。

例えば、トルコリラ円とハンガリーフォリント円はともに高金利ですが、為替の相関はあまり高くはありません。これに、米ドル円の売りとユーロ円の売りを組み合わせることで、単独投資よりもリスクを抑えたスワップポートフォリオを作れる可能性があります。

👉 こうした「複数通貨を組み合わせて効率的にスワップ投資を行う方法」については、以下の記事で具体的に解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

研究で裏付けられたソフトペッグ通貨の強さ

実は、こうした考え方は学術研究からも裏付けられています。

2025年に発表された 「FX Factor Momentum Pre- and Post-GFC」(Bartel, Hanke, Petric) では、通貨を「フロート・ハードペッグ・ソフトペッグ」に分けてキャリー(スワップ投資)モメンタム戦略を検証しました。

その結果、ソフトペッグ通貨は金融危機後もリスクが低く高いキャリーを維持し、月率2%近い収益を上げていたと報告されています。

つまり、実証研究の観点からも「ソフトペッグ通貨はスワップ投資に有利」という結論が得られているのです。

まとめ:ソフトペッグ通貨はスワップ投資の“隠れた本命”

スワップ投資は「高金利通貨を買えばいい」と思われがちですが、実際には為替制度の違いが投資成果を左右します。

- フロート制:高金利は魅力だが、ボラティリティで収益が吹き飛ぶリスク大

- ハードペッグ制:安定性は抜群だが、金利差が抑え込まれやすい

- ソフトペッグ制:為替がある程度コントロールされつつ、金利差も残るため「安定と収益の両立」がしやすい

最新研究(Bartel, Hanke, Petric, 2025)でも、ソフトペッグ通貨は金融危機後も月率2%近いキャリー収益を維持していたことが示されています。

👉 結論:ソフトペッグ通貨は、スワップ投資の“隠れた本命”

高金利+安定性を両立した魅力的な投資対象です。

実際に狙うなら、

- トルコリラ

- ハンガリーフォリント

- チェココルナ

といった通貨が有力候補と言えるでしょう。

トルコリラ・ハンガリーフォリント・チェココルナに投資するなら

今回取り上げた トルコリラ・ハンガリーフォリント・チェココルナ は、いずれも高いスワップが期待できる通貨です。

これらの通貨ペアをカバーしていて、スワップ投資に強いのが GMOクリック証券。

業界トップクラスのスワップポイントと、低コストの取引環境が整っているため、実際にスワップ運用を始めるには最有力の選択肢といえるでしょう。

コメント